iPad ProをChromebookのサブディスプレイにしてみた

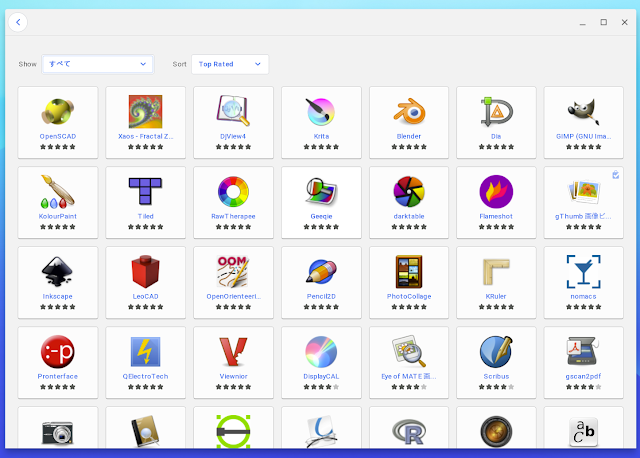

iPad OSが17になって、USBのキャプチャーユニットに対応したというニュースが入ってきたので、以前からiPadをサブディスプレイに出来たら便利だろうなぁと思っていたので試してみることにした。(iPad OS17からUVC(USB Video Class)に対応したとのこと) ディスプレイ化する為に必要なもの USBキャプチャーユニット HDMIケーブル(キャプチャーユニットと出力元のPCによっては違うケーブル) キャプチャー用のアプリ USB A→C変換アダプター(キャプチャーユニットがTypeCなら不要) キャプチャー用のアプリはAppStoreでuvc viewerで検索すると色々と出てくる。 私はEasyC@Mというアプリを選んだ。 USBのキャプチャーユニットは高いのも安いのもあるが、とりあえず試すだけだからやすいので良いだろうと思い、ヨドバシでこちらを購入 ヨドバシ.com - アイ・オー・データ機器 I-O DATA GV-HUVC/4K [4K対応 UVC対応 HDMI-USB変換アダプター] 通販【全品無料配達】 希望小売価格: ¥23,980 価格: ¥8,310(税込)ポイント:831ポイント(10%還元) コネクタがUSB Aだったので手元にあったA→C変換アダプターを使用して接続。 なんか認識に少し手こずったが無事表示されるようになった。 けど、変換アダプターがこのタイプだと重さで斜めになり接触が悪く、動作が怪しい。もちろん見た目も悪い。 なので短いケーブル付きの変換アダプターを購入 これだと問題ない。 無事安定して使えるようになったので長時間利用してみる ・・・iPadのバッテリーの減りが早い。 ちょっとカフェで1時間くらい使うなら問題ないけど、数時間連続使用は厳しそう。 なので、充電しながら使う方法として給電機能のあるUSBハブを購入した。 ヨドバシ.com - バッファロー BUFFALO BSH4U500C1PWH [PD対応 Type-C USB3.2(Gen2) 4ポート バスパワー USBハブ ホワイト] 通販【全品無料配達】 iPad Pro標準添付の充電器からUSBハブの給電端子に接続。 無事充電されている事を確認。 HDMIでChromebookから映像出力。 問題なく充電...